| ※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています |

先日、『三毛猫の毛色を決める遺伝子が特定された』というニュースがありました。

すごい発見では!?と内容を見て『・・・?』となった方もいるかもしれません。

この発見の内容について、難しいことは省略して、出来るだけ分かりやすくまとめてみたいと思います。

どういう研究?

九州大学・佐々木裕之特別主幹教授ら『猫好き研究チーム』が発表した研究の概要はこちら

実は、三毛猫やサビ猫がメスばかりであること、そしてそれが『オレンジ遺伝子』(オレンジの毛になるか黒の毛になるかを決める遺伝子)によるものであるということは、120年以上も前から知られていました。

さらに、60年ちょっと前には三毛猫やサビ猫の毛色を決める仕組みも提唱されていました。

じゃあ今回の研究で何が分かったのか?というと、おおまかには

- 『オレンジ遺伝子』の正体を突き止めた

- 毛色を決める仕組みの説を科学的に立証した

の2点になるかと思います。

それぞれ詳しくみていきましょう。

その前に『遺伝子』と『染色体』について

本題の前に、遺伝子の基本情報を出来るだけわかりやすく説明します(知ってるよ、という方は飛ばしてください)。

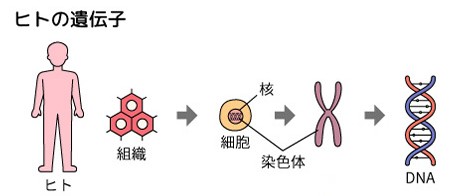

遺伝子は、体のあらゆる特徴を親から子へ受け継ぐための情報が保存されているもので、ヒトで約2万3千個、猫は約2万1千個持っています。

この遺伝子は体のどこに存在しているかというと、ひとつひとつの細胞の中の『核』にある『染色体』という構造体に含まれています。

染色体を拡大すると『DNA』が見えてきます。

DNAをさらに拡大すると、4種類の化学物質(ヌクレオチドといいます)からなる鎖のような形をしていて、この4種類の物質の並び方(塩基配列)が個人間でほんの少し違っています。

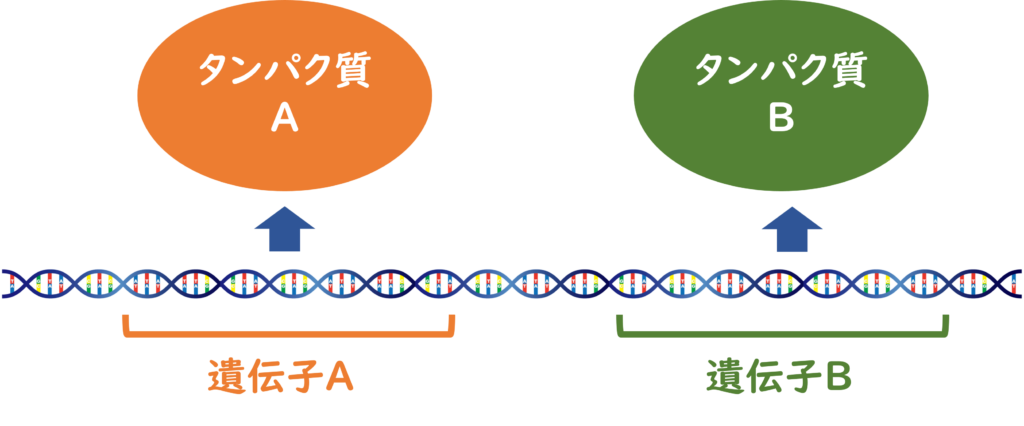

DNA上の特定の塩基配列が『こんなタンパク質を作れ』といった指令を細胞に出すんですが、このDNA上の特定の塩基配列部分のことを『遺伝子』と呼んでいるんです。

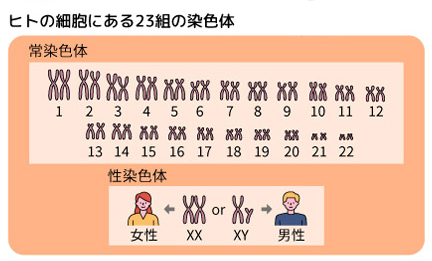

染色体は、ひとつの核内にヒトで46本(23対)、猫で38本(19対)存在します。

染色体は、ひとつの核内にヒトで46本(23対)、猫で38本(19対)存在します。

(〇対)と書きましたが、染色体は両親から半分ずつ受け継いでいて、大きさ・形が同じ染色体同士が対をなしています。

一本の染色体上には数百から数千の遺伝子が存在していて、父由来のものも母由来のものも基本的に同じ機能に関わる遺伝子は同じ位置に乗っているので、互いが対だと分かるわけですね。

基本的には対になる染色体は同じ大きさ・形なんですが、男女で唯一違うのが『性染色体』というもので、三毛猫の謎のミソとなるものです。

X染色体、Y染色体という名前でよく耳にするかと思いますが、女性はX染色体が2本のXX、男性はそれぞれ1本ずつのXYの対で持っています。

X染色体には男女ともに必要な遺伝情報が乗っているのに対し、Y染色体はオスの生殖器や性ホルモンに関係する遺伝子くらいしか乗っておらず、大きさもX染色体の1/3程度しかありません。

Y染色体はオスになるためだけに必要な存在で、個体の生命活動に必須な遺伝子は乗っていないとなると、X染色体を2本持っているメスと1本しか持たないオスとでは『遺伝子の量』に差が出てしまいます。

これって生物的にはよろしくないようで、色んな生物がそれぞれの方法で遺伝子量の差を埋めようとする作用が働くらしいんです。

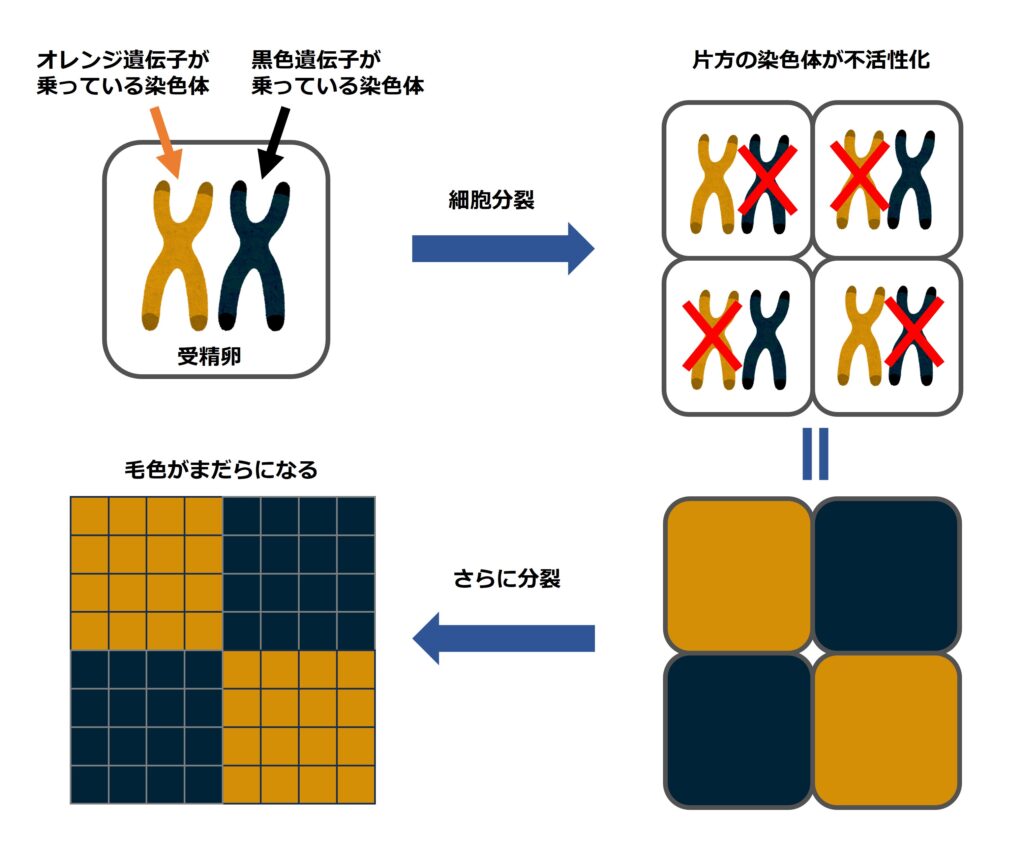

哺乳類の場合、その方法というのが『X染色体の不活性化』というものになります。

どういうことかといいますと、メスの細胞において、2本あるX染色体のうち1本を働かない状態『OFF状態にする』というもの。

2本のうちどちらをOFFするか、というのは、受精卵が分裂を始めてすぐの頃、まだ細胞が4~8個しかない状態のときに細胞ごとにランダムに決めてしまうんだそうです。

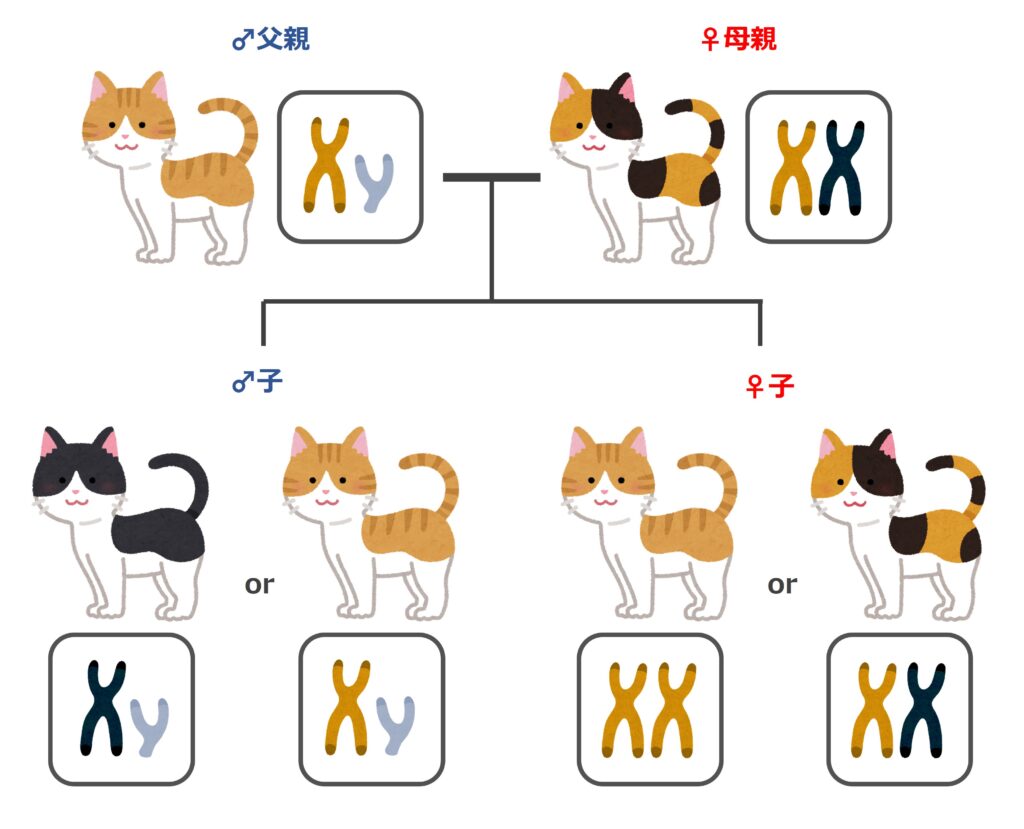

上の図で説明すると、まずオレンジ遺伝子と黒色遺伝子は対になっていて、片方がOFFになるともう片方の遺伝子が働きます。

上の図で説明すると、まずオレンジ遺伝子と黒色遺伝子は対になっていて、片方がOFFになるともう片方の遺伝子が働きます。

オレンジ遺伝子側をOFFした細胞からは、オレンジ遺伝子が働いていない細胞が増えていき、その結果その部分の毛色は黒になります。

逆に黒色遺伝子側をOFFした方はオレンジになる。

これが三毛猫の毛色がまだらになる仕組みというわけです。

※白色遺伝子はX染色体ではなく常染色体に乗っているのでこの仕組みとは関係なく遺伝します。

このことは60数年前に提唱されてはいますが、科学的な証明はされていませんでした。

因みに、オスはX染色体が1本なので、親から黒かオレンジかどちらかしか貰えないため、黒色とオレンジ色が同時に現れることがないんです。

これが、オスの三毛猫・サビ猫がほとんどいない理由です。

『オレンジ遺伝子』の正体を突き止めた

ちょっとややこしくなってきたかもしれませんが、染色体が『一冊の本』だとすると、遺伝子は『文章』、DNAは『文字』である、とよく例えられるようですが、そうするとなんとなく関係性がイメージできますよね。

この本が異国の言葉で書かれた『体を作る手引き書』だとして、どの文章がどの部位を作る説明をしてあるか、分かっているものもあれば分かっていないものもある。

なにせ2万以上もの謎の文章(遺伝子)が並んでいるんですから。

今回の話でいうと、どこかに『猫の毛色をオレンジにするか黒にするか』を説明している文章がある事は120年前から分かっていたのに、それがどの文章なのか分からなかった。

それを今回の研究で突き止めることができた✨という事なんです。

では、具体的にどのようにして突き止めたんでしょうか。

まず、動物病院などの協力により、様々な毛色の猫ちゃんの血液や皮膚などのDNAサンプルを入手。

その解析の結果、X染色体上にある『ARHGAP36』という遺伝子の塩基配列の一部が欠けている猫ちゃんがいて、なんとそれが全員オレンジの毛色を持つ猫ちゃんだったんです。

見事に完全一致!

それでこの ”『ARHGAP36』上の欠け” がオレンジの毛色を作り出している可能性が高まりました。

次に、猫ちゃんの皮膚の黒いところ、オレンジのところ、白いところの皮膚を一部いただき、それぞれの皮膚色部分でどんな遺伝子が活発に働いているかを調べました。

その結果、オレンジ色のところでは欠けがある『ARHGAP36』が強く働いてオレンジ系のメラニン(フェオメラニン)が作られ、黒色の毛のところでは欠けのない『ARHGAP36』が働いて黒系のメラニン(ユーメラニン)が作られると考えられました。※ただしこの部分の機構の全貌はまだ解明されていないようです。

つまり、この『ARHGAP36』こそがオレンジ遺伝子の正体で、塩基配列の欠けの有無で毛色がオレンジになったり黒になったりしていることがほぼ確定したということなんです。

毛色を決める仕組みの説を科学的に立証した

さて、続いて60年ほど前から提唱されていたという『三毛やサビの毛色を決めるのはX染色体の不活性化(OFF化)である』という説の証明ですが、かなり科学的で難しい話なので詳しい説明は省きます💨(疲れてきただけともいう)

簡単に言うと、染色体が不活性化されたときにみられる特有の化学現象があり(DNAのメチル化)、それがオスの『ARHGAP36』ではほとんどみられないのに対し、メスの『ARHGAP36』では多くみられたこと、さらに詳しく調べるとその化学現象が何かの要因で偏って起こっているのではなくランダムに起こっていたことから、オレンジ遺伝子のランダムな不活性化が三毛やサビの毛色パターンを決めている、という説を裏付けた、ということのようです。

猫好きたちの情熱に感服

何十年も前から研究者たちが考えていた猫の神秘が、科学の進歩によって少しづつ解明されていく、という事にロマンを感じますよね。

だって、猫の毛色の謎が分かったところで、一見私たちの生活になんの影響もないじゃないですか。

私にとっては、アビーの毛色が複雑で素敵なのも遺伝子の妙なのだなぁ、と思えて嬉しいですけども。

それを、最先端の技術を用いて一生懸命解明しようとする世界の猫好きたちの情熱を思うと胸熱✨

この研究のボスである九州大学の佐々木裕之教授は、定年退職後クラウドファンディングで世界中から資金を集めて研究をスタートさせたそうです。

今回発見されたオレンジ遺伝子は体の色んな部位で活発で、この遺伝子の変異が猫の健康や気質、毛色以外の部分にも変化をもたらす可能性があるので、そういったことも今後研究していきたいと話されているそうです。

『猫の病気の克服に貢献したい』という思いから、世界中の猫好きの夢と希望を乗せて進められている研究、今後も応援していきたいですね。

猫の模様について書いた記事も一緒にいかが?